- #ACM20(4)

- #APMON(15)

- #ISO4406(8)

- #ISO11171(1)

- #ISO11943(2)

- #ISO14644(9)

- #ISO14698(1)

- #ISO16232(3)

- #ISO21018(1)

- #ISO等級(7)

- #JISB8673(1)

- #JISB9933(3)

- #LCM20(6)

- #LCM30(7)

- #MicroQuick(3)

- #MS200(1)

- #NAS1638(4)

- #NAS等級(4)

- #OilWear(4)

- #PartSens(17)

- #PC5000(5)

- #PC5000/3400(1)

- #PDR(1)

- #PDS.TM(8)

- #SCP(1)

- #SEIKA(4)

- #VDA19(3)

- #VDA19.1(3)

- #イオナイザー(1)

- #インラインサンプリング(2)

- #エアパーティクルカウンタ(1)

- #エアフィルタ(1)

- #オイル(11)

- #オイルの洗浄度(4)

- #オイル測定(6)

- #オイル管理(1)

- #ギアボックス(1)

- #クリーンルーム(12)

- #クリーンルームクラス(1)

- #クリーン製造環境(5)

- #コスト低減(1)

- #コスト削減(1)

- #コンサル(1)

- #コンサルティング(1)

- #サンプリング(2)

- #データセンター(1)

- #トライボロジー(1)

- #ドライルーム(1)

- #バイオ医薬品(1)

- #バッテリー製造工程(1)

- #パーティクルカウンタ(11)

- #パーティクル管理(1)

- #フィルタ(1)

- #フルイド(5)

- #フルイド測定(3)

- #プラントメンテナンス(1)

- #プロセス清浄度(1)

- #ボトルサンプリング(2)

- #メンテナンス(2)

- #リスクアセスメント(1)

- #リスクマネジメント(1)

- #ワニス・スラッジ(1)

- #事例(1)

- #人とくるまのテクノロジー展(1)

- #人の健康(1)

- #企業の信頼性(1)

- #傾斜角センサ(4)

- #光学部品(1)

- #分析(2)

- #加速度センサ(1)

- #半導体製造工程(1)

- #受託分析(4)

- #堆積モニタ(2)

- #宇宙航空(1)

- #展示会(6)

- #工場排水(2)

- #微生物汚染(1)

- #摩耗(1)

- #摩耗管理(1)

- #校正(1)

- #水処理(1)

- #水分混入(1)

- #汚染(1)

- #汚染制御(2)

- #汚染対策(1)

- #汚染管理(2)

- #洗浄工程(3)

- #流動電流計(1)

- #浮遊微粒子(2)

- #液体汚染(1)

- #液封入容量式(2)

- #清浄度検査(3)

- #測定方法(5)

- #潤滑(1)

- #潤滑油(2)

- #潤滑油管理(1)

- #潤滑管理(1)

- #燃料(3)

- #環境問題(1)

- #環境改善(1)

- #環境汚染(1)

- #異物(4)

- #異物分析(1)

- #異物改善(4)

- #異物残渣(1)

- #異物測定(3)

- #異物監視(4)

- #異物監視機材(1)

- #空気清浄度(1)

- #空気清浄度クラス(1)

- #粒子堆積率(1)

- #粗大粒子(2)

- #純水(4)

- #給油(1)

- #膜スプリングマス容量式(1)

- #自動車(4)

- #自動車部品(2)

- #航空燃料(1)

- #落下塵(3)

- #落下粒子(3)

- #表面清浄度(3)

- #製品品質管理(1)

- #規格動向(1)

- #設備保全(1)

- #設備延命(1)

- #診断(4)

- #軽油(1)

- #部品清浄度(4)

- #電子部品(1)

- #飲料水(1)

- #駆動系ユニット(1)

技術情報

2025.08.29

バイオ医薬品におけるパーティクルの影響

バイオ医薬品におけるパーティクルは「品質低下」「免疫原性リスク」「規制適合性」に大きな影響を与えます。そのため、製造から流通、投与に至るまで徹底した管理が不可欠となります。本稿ではバイオ医薬品においてこれらパーティクルが及ぼす影響とその管理について記述します。

目次

- 概要と定義

- 粒子がもたらす影響(安全性・有効性)

- 主な発生源

- 検出・同定技術

- 規制上の要求とガイダンス

- 臨床リスク評価

- 市場事例と影響

- リスク緩和策(予防と管理)

- 研究動向と未解決課題

- おわりに

1. 概要と定義

バイオ医薬品においてパーティクル(粒子)は、肉眼で確認できる「可視粒子」と、光学的・機械的方法で検出される「サブビジブル粒子(おおむね0.1〜100 µm)」に大別されます。

これらの粒子は製剤に混入する異物(ガラス片、金属、ゴム片など)、製造装置や容器材からの剥離物、あるいはタンパク質そのものの凝集体など、多様な起源を持っています。

近年は特に高濃度のモノクローナル抗体製剤などで、サブビジブル粒子が安全性、特に免疫原性に与える影響が大きく注目されています。

2. 粒子がもたらす影響(安全性・有効性)

まず可視粒子については、投与時に血管閉塞や局所炎症などを引き起こす可能性があり、静脈内製剤では重篤な合併症につながる恐れがあります。

そのため規制当局は「可視粒子は原則として許容されない」との立場を明確にしています。

一方でサブビジブル粒子については、特にタンパク質由来の凝集体が免疫系を刺激し、抗薬物抗体の産生を促すことで免疫原性を高めるリスクが指摘されています。

タンパク質構造の変化や、粒子表面でのタンパク質濃縮が免疫応答を引き起こす可能性があり、実験や臨床報告でも関連が示唆されています。

ただし臨床現場での因果関係は複雑で、すべてのケースで明確に証明されているわけではありません。

また粒子は品質・安定性にも影響します。

粒子が生成されるということは、タンパク質の分解や凝集が進んでいる可能性を意味し、薬効の低下や製剤の外観劣化にもつながります。

このような要因は患者や医療従事者の信頼にも直結します。

これらサブビジブル粒子については、下記リンク先の技術で測定制御が可能な場合があります。

3. 主な発生源

粒子の発生源は大きく以下のように分類されます。

・プロセス由来: 充填や移送に伴うせん断応力、ポンプや針との接触による剥離。

・包装材由来: ガラスバイアルの欠け、ゴム栓片、プレフィルドシリンジのシリコーンオイルなど。

・製剤由来: 高濃度タンパク質、pHやイオン強度の変化、温度変動や振とうによる凝集。

・外部混入: 製造環境のホコリや衣服由来の繊維片など。

4. 検出・同定技術

規格試験や原因究明のためには複数の分析手法が用いられます。

・コンプライアンス試験: USP <787>/<788>に基づく光遮蔽法や顕微鏡法は、出荷判定に用いられる標準試験法です。

・画像解析技術: フローイメージングは粒子の形態観察に有用で、無機性異物とタンパク質凝集体をある程度区別できます。

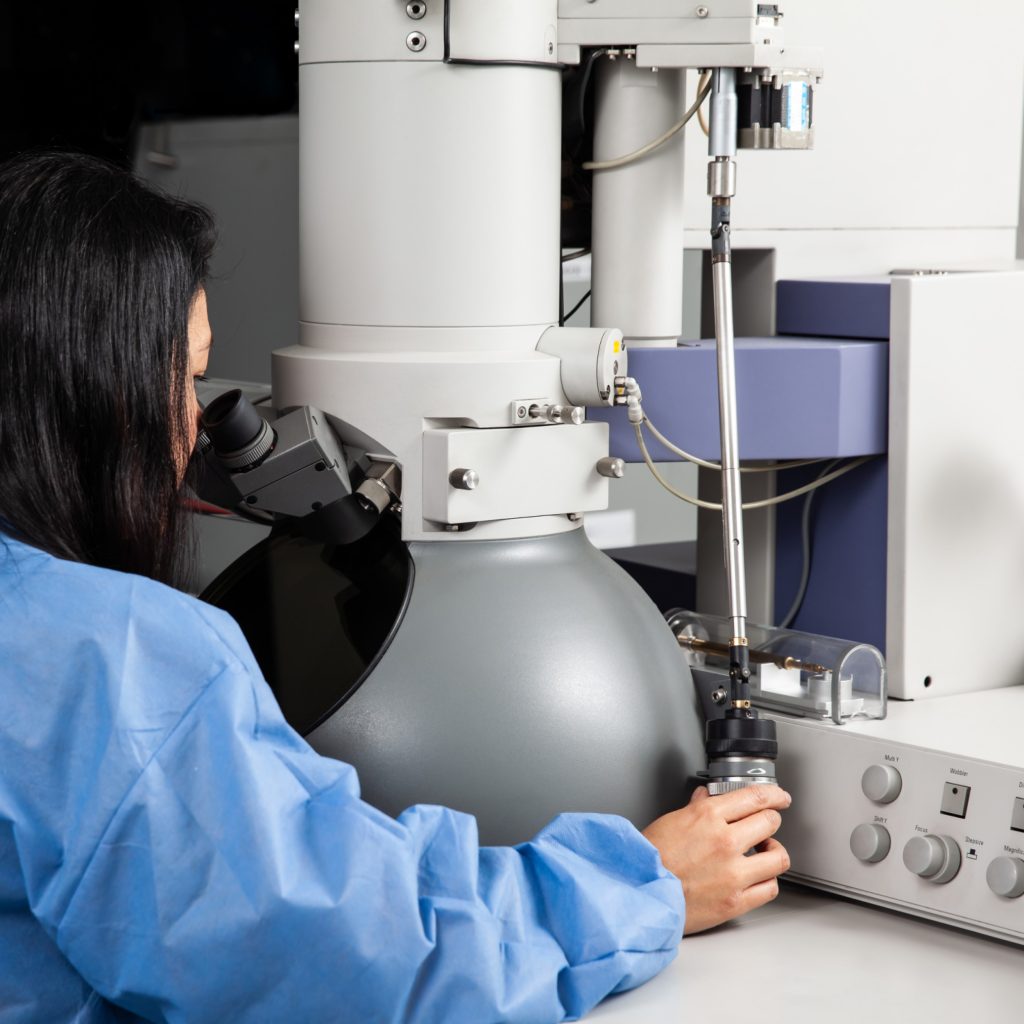

・化学的同定: ラマン分光やFTIR、電子顕微鏡とEDXによる分析で粒子の化学組成を特定し、根本原因の推定に用います。

複数の方法を組み合わせ、発生源の特定や混入経路の遮断へと進めることが推奨されています。

5. 規制上の要求とガイダンス

FDAやEMAは可視粒子の徹底管理を求めており、検査体制や是正措置(CAPA)をリスクベースで設計することを指導しています。

FDAのガイダンス「Inspection of Injectable Products for Visible Particulates」では、可視粒子を事前に防止し、検査の妥当性確認や異常発生時の調査手順を明確化することが求められています。

欧州薬局方やUSPの改訂も進められており、「事実上粒子が存在しない状態」を目指す実務が推奨されています。

6. 臨床リスク評価

粒子のリスクは単純に数や大きさだけでは評価できません。

起源や化学組成、生物学的活性(例えばエンドトキシン付着や免疫刺激能)、さらに投与経路(静注か皮下注か)、投与頻度、患者背景(免疫抑制の有無など)も考慮する必要があります。

PDAのガイドラインでは、可視粒子が見つかった場合には臨床リスク評価を行い、即時リスクと長期的免疫学的リスクを区別することが推奨されています。

7. 市場事例と影響

過去には粒子混入が原因でリコールに至った事例が複数報告されています。

製造装置や容器資材由来の粒子が主な原因であり、大規模な回収や規制当局からのWarning Letterに発展したケースもあります。

可視粒子の混入は市場での信頼を損ない、企業にとって重大な経済的・評判的ダメージとなります。

8. リスク緩和策(予防と管理)

粒子リスクを低減するためには以下の対策が有効です。

・設計段階でのリスク低減: 容器・閉鎖系の慎重な選定、潤滑剤の最小化、界面活性剤など安定化剤の適切な使用。

・プロセス制御: 摩耗や剥離を起こしにくい材質選定、洗浄やろ過条件の最適化、充填ラインでの曝露低減。

・検査体制: 規格試験に加え、画像解析や化学同定を組み合わせたモニタリングを実施。

・バリデーションとトレーサビリティ: 視覚検査工程の妥当性確認、粒子検出限界の把握、異常発生時の迅速な原因究明とCAPA実行。

9. 研究動向と未解決課題

現在の研究では、特にサブミクロン領域(0.1〜1 µm)の粒子が免疫原性に及ぼす影響に注目が集まっています。

この領域は従来の試験法では評価が難しく、新しい検出技術と標準化が求められています。

また粒子の「生物学的ポテンシャル」、すなわちどの程度免疫系を刺激するかを定量的に評価する新規アッセイの開発も進んでいます。 さらにプレフィルドシリンジやシングルユースシステムの普及に伴い、新たな粒子リスク評価と規制整備の必要性が高まっています。

10. おわりに

実務上では、製剤開発段階から粒子リスクを評価し、材料選定やプロセス条件で予防的に対応することが重要です。

出荷試験はUSPなどの規格法を確実に実施しつつ、補助的に画像解析や化学的同定を組み合わせることが望まれます。

可視粒子が発見された場合には直ちに臨床リスク評価を行い、必要に応じてリコールや通知などの対応を迅速に取る必要があります。

規制当局の最新ガイダンスや薬局方の改訂を常に追跡し、試験法や受け入れ基準を最新化していくことが求められます。

高木 篤 / コンサルティングTOPチーム ― TOBIRA ―