- #ACM20(4)

- #APMON(15)

- #ISO4406(8)

- #ISO11171(1)

- #ISO11943(2)

- #ISO14644(9)

- #ISO14698(1)

- #ISO16232(3)

- #ISO21018(1)

- #ISO等級(7)

- #JISB8673(1)

- #JISB9933(3)

- #LCM20(6)

- #LCM30(8)

- #MicroQuick(3)

- #MS200(1)

- #NAS1638(4)

- #NAS等級(4)

- #OilWear(4)

- #PartSens(17)

- #PC5000(5)

- #PC5000/3400(1)

- #PDR(1)

- #PDS.TM(9)

- #SCP(1)

- #SEIKA(4)

- #VDA19(3)

- #VDA19.1(3)

- #イオナイザー(1)

- #インラインサンプリング(2)

- #エアパーティクルカウンタ(1)

- #エアフィルタ(1)

- #オイル(11)

- #オイルの洗浄度(4)

- #オイル測定(6)

- #オイル管理(2)

- #ギアボックス(1)

- #クリーンルーム(12)

- #クリーンルームクラス(1)

- #クリーン製造環境(5)

- #コスト低減(1)

- #コスト削減(1)

- #コンサル(1)

- #コンサルティング(1)

- #コンタミ(1)

- #サンプリング(2)

- #データセンター(1)

- #トライボロジー(1)

- #ドライルーム(1)

- #バイオ医薬品(1)

- #バッテリー製造工程(1)

- #パーティクルカウンタ(11)

- #パーティクル管理(1)

- #フィルタ(1)

- #フルイド(5)

- #フルイド測定(3)

- #プラントメンテナンス(1)

- #プロセス清浄度(1)

- #ボトルサンプリング(2)

- #メンテナンス(2)

- #リスクアセスメント(1)

- #リスクマネジメント(1)

- #ワニス・スラッジ(1)

- #事例(1)

- #人とくるまのテクノロジー展(1)

- #人の健康(1)

- #企業の信頼性(1)

- #傾斜角センサ(4)

- #光学部品(1)

- #分析(2)

- #加速度センサ(1)

- #半導体製造工程(1)

- #受託分析(4)

- #堆積モニタ(2)

- #宇宙航空(1)

- #展示会(6)

- #工場排水(2)

- #微生物汚染(1)

- #摩耗(1)

- #摩耗管理(1)

- #校正(1)

- #水処理(1)

- #水分混入(1)

- #汚染(1)

- #汚染制御(2)

- #汚染対策(1)

- #汚染管理(2)

- #洗浄工程(3)

- #流動電流計(1)

- #浮遊微粒子(2)

- #液体汚染(1)

- #液封入容量式(2)

- #清浄度検査(3)

- #測定方法(5)

- #潤滑(1)

- #潤滑油(2)

- #潤滑油管理(1)

- #潤滑管理(1)

- #燃料(3)

- #環境問題(1)

- #環境改善(1)

- #環境汚染(1)

- #異物(4)

- #異物分析(1)

- #異物改善(4)

- #異物残渣(1)

- #異物測定(3)

- #異物監視(4)

- #異物監視機材(1)

- #空気清浄度(1)

- #空気清浄度クラス(1)

- #粒子堆積率(1)

- #粗大粒子(2)

- #純水(4)

- #給油(1)

- #膜スプリングマス容量式(1)

- #自動車(4)

- #自動車部品(2)

- #航空燃料(1)

- #落下塵(3)

- #落下粒子(3)

- #表面清浄度(3)

- #製品品質管理(1)

- #規格動向(1)

- #設備保全(1)

- #設備延命(1)

- #診断(4)

- #軽油(1)

- #部品清浄度(4)

- #電子部品(1)

- #飲料水(1)

- #駆動系ユニット(1)

技術情報

2025.10.24

異物の分析手法

異物は、製品の信頼性を脅かす見えない敵です。わずか数マイクロメートルの粒子が、バルブの閉塞、電子部品の短絡、センサーの誤作動など、思いもよらない不具合を引き起こすことがあります。

異物分析の目的は、単にゴミを調べることではありません。その異物が何で、どこから来たのかを特定し、再発を防ぐこと。それがこの技術の本質です。

本稿では、製造現場や品質保証の世界で欠かせない異物の分析手法について、国際的な分析技術の考え方と代表的な手法を解説していきます。

目次

- 異物分析の基本的な流れ

- 光学分析:まずは全体像をつかむ

- 電子顕微鏡(SEM)と元素分析(EDX):形と中身を同時に見る

- 赤外分光法(FTIR):有機系異物の“指紋”を読む

- ラマン分光法:分子構造を非破壊で読み取る

- 補助的な定量分析手法

- 異物分析を成功させるコツ

- 分析はゴールではなく、改善のスタートライン

- まとめ:異物は語らない、だからこそ科学で聴く

1. 異物分析の基本的な流れ

異物分析は大きく次のステップで行われます。

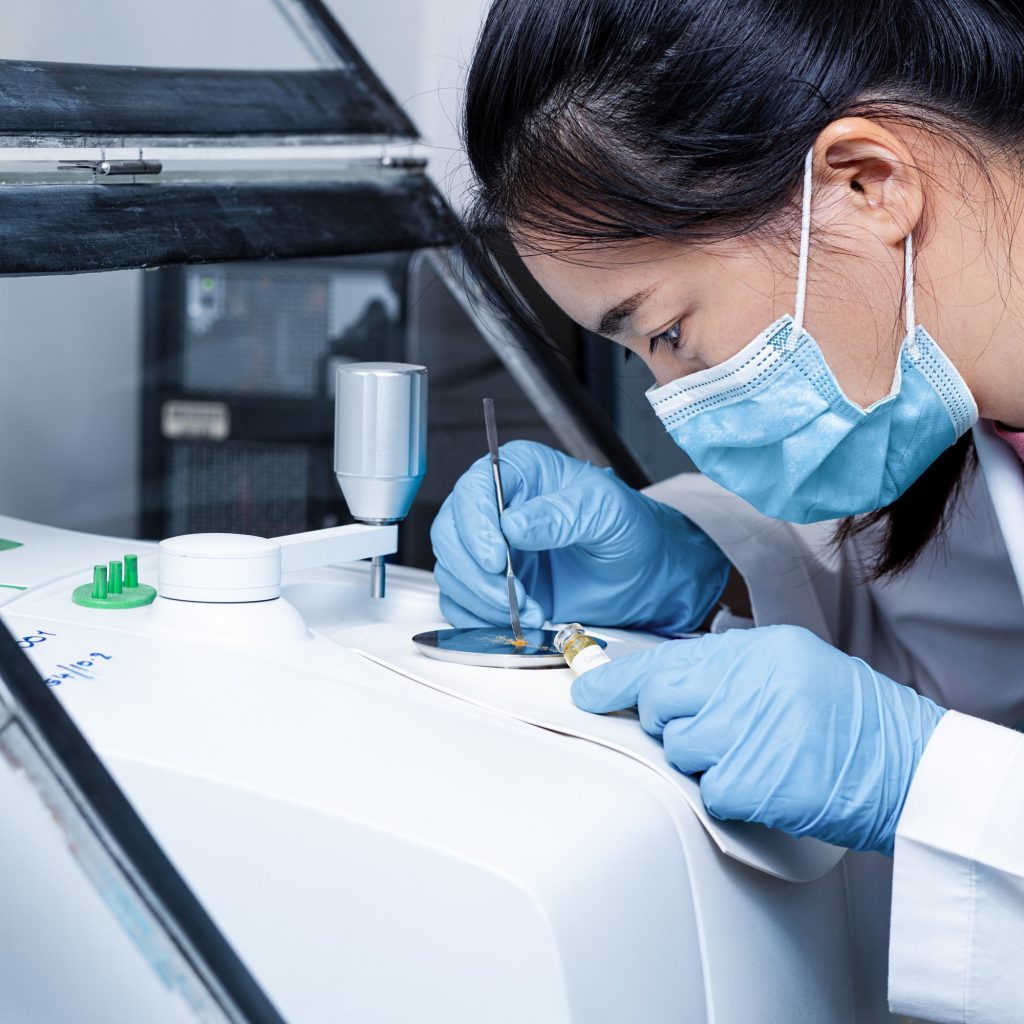

① サンプリング(採取):異物を正確に採取し、サンプルの汚染を防ぐ。

② 前処理/光学分析:光学顕微鏡などで粒子の形状や分布を確認。

③ 元素/分子分析:電子線や分光法で材質を特定。

④ データ解析:工程や材料との対応を検討し、発生源を推定。

⑤ 報告/改善:結果を現場にフィードバックして対策につなげる。

2. 光学分析:まずは全体像をつかむ

分析の最初のステップは、光学顕微鏡などによる観察です。反射光や透過光を使い、異物の形/大きさ/色調/反射性などを観察します。

この段階では、粒子が金属片なのか、繊維なのか、有機膜なのかといったおおまかな分類をおこないます。

近年は画像解析ソフトを組み合わせて、粒径分布や粒子数を自動的にカウントする手法も一般的になっています。

光学分析のポイント:

・照明条件(角度/強度)と焦点を統一して比較可能性を確保する。

・透明な有機物や極小粒子は見逃されやすい。

・一定面積あたりの粒子数や粒径クラスごとの分布を数値化しておく。

・光学分析は異物分析の入口であり、後の分析を効率的にするための道標になります。

3. 電子顕微鏡(SEM)と元素分析(EDX):形と中身を同時に見る

光学的な観察で概要をつかんだら、次は電子顕微鏡による詳細観察です。電子線を走査して、異物表面をナノレベルで観察することで、粒子の形状、表面構造、破片の断面、付着の仕方などを把握できます。

さらに、電子線照射により発生する特性X線を検出することで、元素組成(EDX分析)が得られます。これにより、FeとCrを含む金属片、SiとOを含むガラス、AlとMgの酸化粒子など、異物の材質を直接的に特定できます。

この手法の利点:

・高倍率で微細粒子まで観察可能。

・元素構成を定性/半定量的に取得できる。

・光学法では見えない微粒子/酸化膜/腐食生成物の分析が可能。

注意点:

・非導電性試料は帯電しやすいため、表面に導電コートが必要な場合がある。

・軽元素(H、Li、Beなど)は検出できない。

・定量よりも、どの元素を含むかという定性的な判断が主。

電子顕微鏡と元素分析を組み合わせることで、見た目と中身の両面から異物を捉えることができます。

4. 赤外分光法(FTIR):有機系異物の“指紋”を読む

無機や金属が中心の電子線分析に対し、有機物や樹脂系の異物には赤外分光法が用いられます。

赤外線を試料に照射すると、分子の振動モードに対応する吸収スペクトルが得られます。そのピークパターンは分子ごとに異なる“指紋”のようなもので、物質同定に用いられます。

代表的な適用例:

・樹脂片、接着剤、ゴム片、潤滑油、塗料成分など。

・ポリマー種別の同定(例:ポリエチレン、ポリカーボネート、ナイロンなど)。

・フィルムや表面コーティングの識別。

注意点:

・試料が薄すぎたり厚すぎたりすると、ピークが歪むことがある。

・混合物や複合材料は、ピークの重なりに注意が必要。

・ライブラリ一致率だけに頼らず、ピーク形状を見て確認する。

顕微FTIRを使うことで、数µm単位の微小粒子の分析も可能です。この手法は、異物が有機系かどうかを見分ける最初の鍵となります。

5. ラマン分光法:分子構造を非破壊で読み取る

ラマン分光法は、赤外法とは異なる角度から分子の構造情報を取得できる手法です。

光を照射したときの散乱光の中に現れるラマン散乱を解析し、分子の振動/回転状態から化学構造を明らかにします。

主な特長:

・非破壊分析が可能で、試料をそのまま観察できる。

・水分の影響を受けにくく、湿潤条件でも測定可能。

・炭素材料、顔料、フィラー、結晶性高分子などの識別に有効。

注意点:

・一部の有機物は蛍光を発し、測定信号を覆い隠す場合がある。

・感度は赤外法より低いことがある。

・解析には経験とスペクトル比較が必要。 ラマン法は、赤外法では検出が難しい材料や微小領域分析に強く、両者を補完的に使用することで、異物の正体をより確実に特定できます。

6. 補助的な定量分析手法

主要な分析で原因が明確にならない場合、さらに以下の手法が用いられます。

・誘導結合プラズマ発光/質量分析(ICP-OES/ICP-MS):微量元素や痕跡金属を高感度に定量できる。

・ガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS):揮発性有機物や添加剤、分解生成物の同定に用いられる。

・蛍光X線分析(XRF):非破壊で元素定性/定量を行い、大型試料にも適用可能。

これらの補助手法は、微量汚染の痕跡分析や、主要分析で得られた結果の裏付けとして活躍します。

7. 異物分析を成功させるコツ

・サンプリング段階での清浄度確保:採取容器やピンセット、フィルタなどからの混入を防ぐ。

・ブランク試験を常に実施:分析工程そのものが異物源になっていないか確認する。

・複数手法の組み合わせ:光学+電子線+分光法などで多面的に特定精度を上げる。

・データの一貫性管理:試料ID、分析条件、スペクトル設定などを明確に記録する。

・分析結果のフィードバック:単なる判定で終わらせず、工程改善に結びつける。

8. 分析はゴールではなく、改善のスタートライン

異物分析は、製品開発/品質保証/生産技術を結ぶ橋渡しと位置づけられ、分析結果は単なる報告書ではなく、改善の根拠になります。

異物の材質/形状/発生位置の情報を統合することで、どの工程、どの材料、どの条件で混入したかを逆算できる可能性があります。

その結果、工程設計や洗浄プロセス、材料選定を科学的に見直すことができるのです。ただし、その前提には製造現場の外部から汚染物質が侵入している可能性や、その予防を考慮する必要があります。

9. まとめ:異物は語らない、だからこそ科学で聴く

異物分析とは、目に見えない粒子に語らせる技術です。光学顕微鏡で見た姿、電子線で調べた構成、分光法で読んだ化学的特徴、それらの情報をつなげると、異物がどこから来たのか、なぜそこにあったのかというストーリーが見えてきます。

異物分析の真価は、原因を科学的に追跡し、再発を防ぐところにあります。現場と分析室が一体となって改善を進めることこそが、信頼性の高いものづくりの要素なのです。

当社では、異物分析の受託サービスや分析結果に基づく改善提案などもおこなっております。異物でお困りの際は、是非一度お声掛け下さい。解決をお手伝いさせて頂きます。

高木 篤 / コンサルティングTOPチーム ― TOBIRA ―